Fabio Martini

Milano, 1° luglio 2019

I governanti di ogni tendenza, prima o poi, finiscono per indicare i media come i propri acerrimi nemici, ma nella realtà italiana degli ultimi anni giornali e televisioni sono stati semmai tra i principali artefici dell’ascesa dei “supereroi”, i profeti del “nuovo” che via via hanno conquistato la scena: da Berlusconi a Salvini, passando per Renzi e Di Maio. I media, in decenni di racconto personalizzato e drammatizzato, hanno trasmesso una rappresentazione della politica nella quale esistono soltanto buoni e cattivi, vincitori e perdenti. E con il loro linguaggio semplificato, sincopato e aggressivo essi hanno alimentato uno standard comunicativo al quale i leader politici si sono allineati. Con un effetto paradossale: i personaggi emersi negli ultimi anni hanno fatto propria l’indignazione e il linguaggio dei media e al tempo stesso ne sono un prodotto. In una sorta di simbiosi. Se la forma del comunicare politico oramai è importante almeno quanto il contenuto, la “colpa” non è dei media, ma una loro responsabilità oggettiva è agli atti.

Ripercorrendo gli ultimi trent’anni di politica italiana si scoprirà che l’escalation dei principali leader è stata preceduta e preparata da una formidabile semina mediatica. Sul declinare della Prima Repubblica, Michele Santoro fa da battistrada e apre una lunga striscia di imitatori: talk show quasi tutti privi di contraddittori significativi, ma soprattutto impregnati dallo stesso mood. Indignato e vittimista. Sempre all’inizio degli anni Novanta, l’«Indipendente» di Vittorio Feltri, col suo linguaggio pop, diventa l’apripista di un giornalismo gridato, al quale alla lunga si sono allineati anche i politici. E quanto ai principali giornali, anni e anni di retroscena sanamente ficcanaso ma talora apocrifi, hanno contribuito a sdoganare la categoria del verosimile: una terra di nessuno nella quale i leader si sono trovati a proprio agio.

Una complicità “involontaria”, quella del populismo mediatico, tipica degli ultimi decenni, ma che si intreccia con una complicità di più antica data. Il giornalismo italiano ha scritto grandi pagine in tutte le stagioni – dal pre-fascismo al dopo-Tangentopoli – ma senza mai sentire come propria una vocazione al quarto potere e interpretando semmai una tendenza al fiancheggiamento di tutti i poteri. Poteri non necessariamente di governo. Anche di opposizione. Con un consociativismo diffuso in tutti i rami dell’informazione: i giornalisti giudiziari sono indulgenti con i magistrati, i critici cinematografici con i grandi registi e lo stesso vale per il giornalismo sportivo, culturale, sindacale, per non parlare di quello economico. Con una tentazione comune: partecipare al gioco, consigliare il potente. Condizionarlo. Dettargli la linea.

Nel 1959, dimettendosi volontariamente dal quotidiano «La Stampa», Enzo Forcella scrisse per «Tempo presente» un articolo titolato Millecinquecento lettori, lasciando tra l’altro un brano memorabile: «La caratteristica più tipica del nostro giornalismo politico, forse dell’intera politica italiana (…) è l’atmosfera delle recite in famiglia, con protagonisti che si conoscono sin dall’infanzia, si offrono a vicenda le battute, parlano una lingua allusiva e, anche quando si detestano, si vogliono bene»[1]. Questa descrizione resterà per decenni un affresco vivido del rapporto tra potere e giornalismo politico.

Sono passati esattamente 50 anni da quel saggio e da allora qualcosa è cambiato. A cominciare da un paradosso: oggi i vecchi media – per quanto meno creduti di un tempo – sono capaci di “produrre” più effetti politici che nel passato. Proprio nello spirito del proverbiale affresco di Forcella vale la pena riprendere la riflessione critica e autocritica, intanto da parte di quei giornalisti – come chi scrive – che sono “autori” del racconto della politica di questi anni. Se l’escalation delle forze anti-sistema in Italia sinora è stata nettamente più potente che altrove – anche più degli Stati Uniti, dove Donald Trump ha preso quasi tre milioni in meno di Hillary Clinton – le ragioni non possono che esser tante e tra queste è interessante mettere a fuoco se e quale sia stato il concorso dei media.

Diffidando però delle autocritiche generiche e alla fine autoassolutorie: come quella avviata da frange di classe dirigente spiazzata dall’avvento dei nuovi “barbari” giallo-verdi. Una discussione pubblica sulla frattura popolo-élites è stata incoraggiata a metà gennaio del 2019 dallo scrittore Alessandro Baricco con un intervento su «La Repubblica»[2], nel quale si invitavano le classi dirigenti a non arroccarsi, riconoscendo le ragioni di alcune pulsioni anti-elitarie. Una discussione che ha finito per riproporre le consuete argomentazioni a favore dell’inevitabile necessità di élites competenti e consapevoli. Senza soffermarsi sulle deformazioni che un potere esclusivo e autoreferenziale possano determinare. Per ora le élites giornalistiche in Italia hanno preferito non riflettere sul proprio ruolo. Rinunciando a ragionare se e quanto un modello “caldo” di informazione sia compatibile con gli imperativi costitutivi della professione: accuratezza, imparzialità, spirito critico. Che naturalmente sono cosa ben diversa, non soltanto da una costante emotività, ma anche da una inarrivabile e ideologica obiettività.

Il populismo mediatico: Santoro apripista

La prima, fondamentale “semina” di populismo mediatico risale alla fine degli anni Ottanta: Michele Santoro, dalla primavera 1987, col suo Samarcanda, riesce a creare un sentiment che viene subito intercettato da Beniamino Placido. Il critico televisivo de «la Repubblica», raro esempio di giornalista estraneo ai clan politico-intellettuali romani, nota subito la capacità non comune del conduttore di fare informazione di qualità, ma servendosi di una piazza «populistico-vittimista», dando sempre «ragione a tutti quelli che protestano sempre e dovunque», «come una mamma, facile alla commozione e all’indignazione» e coltivando un «semplicismo sentimental-protestatario»[3].

Davanti a un pubblico che parteggia, applaude e contesta, spesso si finisce per smarrire il confine tra vero e verosimile, la discussione viene affogata nell’appartenenza, anche perché a nessuno (tantomeno al conduttore) interessa comprendere come stiano realmente le cose. Ma semmai orientarle. Una politica che è vista come un paradiso perduto, sporcato dai protagonisti del momento. Lo spettacolo piace e gli ascolti quasi subito diventano imponenti: con trasmissioni dai nomi diversi Santoro si porta dietro 4-5 milioni di telespettatori per puntata: moltiplicati per oltre 20 anni, si può ben dire che quei talk abbiano formato una fetta di opinione pubblica. Un pubblico che strada facendo sempre più indurirà il suo sguardo.

Sempre nei primissimi anni Novanta, al populismo mediatico di “sinistra” di Santoro, se ne affianca uno di “destra”. Sempre in tv il precursore è Gianfranco Funari, che arringa il pubblico, facendo entrare i politici in studio sulle note della colonna sonora di Rocky e poi mettendoli sul braciere con «’na mignottata» di domanda a sorpresa. Dirà Carlo Freccero: «Funari è il numero uno del 1992, il Di Pietro della televisione, l’outsider che parla il linguaggio di chi l’ascolta». Una rivoluzione rispetto a tanta ipocrisia del passato, ma intanto la scena pubblica si sta popolando di battutisti e di urlatori. Una logica rigidamente binaria che, sia pure da un rivolo laterale e campanilistico, era stata alimentata dalla prime risse in Rai, quelle su argomento calcistico, andate in onda da metà degli anni Ottanta sugli schermi de Il Processo del lunedì[4]. Una semina alla quale concorrono anche le tv di proprietà di Silvio Berlusconi, che ad un certo punto aveva deciso di cavalcare l’anti-politica: è il periodo nel quale Paolo Brosio per la «Rete4» di Fede, dorme davanti alla Procura di Milano e scandisce la strage di indagati illustri.

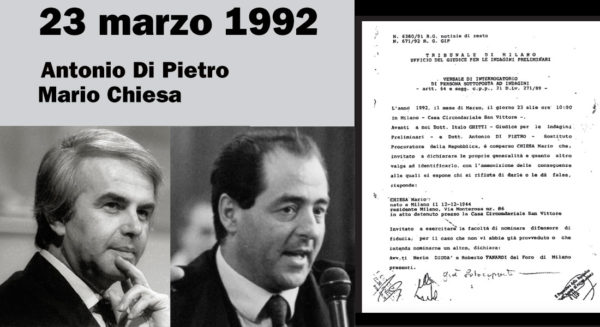

Con questa semina iniziale arrivano anche i primi frutti. Salgono alla ribalta leader nuovi, personaggi come Leoluca Orlando, sindaco di una città allora politicamente periferica; un pm come Antonio Di Pietro; un leader come Gianfranco Fini, che in quanto missino fino ad allora era stato ostracizzato; un senatore di Varese come Umberto Bossi; un serio e serioso democristiano di terza fila, come Mario Segni. Ma quella prima ondata favorisce soprattutto l’ascesa di Silvio Berlusconi, il mattatore solitario che rompe con il bon ton e si rivolge al popolo – precursore anche in questo – da una cassetta registrata. Senza mediazioni dei media. Come faranno molti anni dopo, dai Social, i leader del dopo-Monti. Alcuni dei quali curiosamente si erano affacciati alla ribalta proprio nel periodo a cavallo tra 1993 e 1994. È allora che approdano in tv due ragazzi che cercano i primi riflettori: i ventenni Matteo Renzi alla Ruota della fortuna e Matteo Salvini a Il pranzo è servito. Non sarà lì che imparano il “mestiere”, ma il mezzo gli piace e torneranno a servirsene.

Urla di carta

Salta il tappo della vecchia politica e anche la carta stampata cambia registro. Si afferma in questa fase un genere che 25 anni dopo è più in auge che mai: il giornalismo urlato. Col suo rivoluzionario «Indipendente», Vittorio Feltri invertendo la tradizione togata dei giornali di destra, cambia completamente linguaggio e contenuti. Nel settembre 1992, quando il deputato socialista Sergio Moroni, indagato per tangenti, si toglie la vita, Feltri scrive: «Nei panni di Moroni, nei quali non riesco a immaginarmi senza disagio, penso che mi sarei ammazzato due volte»[5]. Quell’«Indipendente» piace, diventa un modello di successo: in poco tempo passa da 19.500 copie vendute a 120.000.

La delegittimazione prodotta da Tangentopoli sblocca anche i quotidiani più tradizionali. Per tutti gli anni Novanta si allungano le distanze dal potere politico, con evidenti progressi nella qualità dell’informazione, che vive una stagione d’oro. Esemplare, nel 1994, il caso Violante-Minzolini: il primo confida al secondo alcuni segreti sulle indagini in corso in Sicilia sull’entourage berlusconiano e il giornalista lo “frega”, riportando la chiacchierata su «La Stampa»[6] . A poche ore dalle elezioni politiche del 1994, il presidente della Commissione antimafia è costretto a dimettersi: il segnale che qualcosa si è rotto nella tradizione della reciproca complicità.

Ma il genere giornalistico che si afferma in questi anni – e diventerà presto tipico della tradizione italiana – è il retroscena. Una “testatina” che nasce nell’autunno del 1990[7] con l’idea di accendere i riflettori dietro la scena, scavando tra parole, pensieri e fatti che prendono luce per effetto della capacità del giornalista. Un lavoro che, quando è ben fatto, è di grande soddisfazione per il lettore. Per molti anni un luogo di qualità. Ma come tutti i generi di successo, inflazionandosi, da una parte diventa maniera, dall’altro attira l’interferenza interessata dai politici. Come ha spiegato una volta per tutte nel 2017 Guido Quaranta, per tanti anni pioniere solitario di un giornalismo irriverente: «Oggi mi sembra che i retroscena siano dettati dai politici, sui giornali finiscono le frasi che loro hanno interesse a far uscire, per scambiarsi qualche messaggio in codice».

Oltretutto nel retroscena le notizie vere talora si intrecciano con virgolettati apocrifi e notizie più orecchiate che vere. Teoricamente notizie destabilizzanti e invece raramente scattano le smentite. O perché il politico di turno (o il suo spin-doctor) sono gli autori occulti di quelle indiscrezioni. Oppure perché è comodo far credere che la notizia sia vera. Anche se è falsa. Ma la parziale deformazione della realtà si consuma per tante vie. Per non perdere troppo terreno dalla tv, i grandi giornali hanno dato sempre maggior spazio ad una titolazione enfatica, un fenomeno che ha fatto scrivere a Pietro Citati: «Grandi titoli irreali annunciano gli avvenimenti; e spesso non hanno alcun rapporto coi fatti né coi resoconti, come una incantevole musica astratta».

In definitiva i retroscena e i titoli irreali sono due porti franchi nei quali vero, parzialmente vero e falso convivono. In definitiva sui giornali – oltre a tanto e solido prodotto professionale – si esprime un linguaggio convenzionale, al confine tra verità ed esagerazione, al quale finiscono per assuefarsi sia chi scrive, sia chi legge. Tutti pienamente consapevoli che ciò che è pubblicato, può essere vero, esagerato, ma anche falso. E alla lunga questo fenomeno, da una parte erode la credibilità dei giornali e al tempo stesso sdogana la categoria del verosimile, che al momento opportuno sarà sposata con entusiasmo dai politici.

Ma subito dopo Tangentopoli in televisione si produce un altro fenomeno originale, una clamorosa nemesi della quale sul momento nessuno si accorge. Politica e antipolitica iniziano a far spettacolo e questo porta alla più massiccia invasione di politici sullo scenario televisivo mai avvenuto in una democrazia occidentale. Mentre nel 1990 le puntate di talk erano state 861, nel 2000 raddoppiano e nel 2010 risultano quasi triplicate[8]. A dispetto della nobile tradizione Rai – che a partire dalla Tv7 di Sergio Zavoli aveva prodotto informazione di ottimo livello – a tutte le ore dilagano soltanto talk show, nel segno del battibecco. La pigrizia nell’affrontare con approccio giornalistico temi anche spinosi e impietosi per la classe dirigente e la scelta di puntare sulla drammatizzazione sempre e comunque, finiscono per aiutare un fenomeno che in Italia ha una potenza sconosciuta altrove: i principali problemi sociali, come dimostrato da Eurostat, sono percepiti in termini assai più drammatici rispetto al loro reale manifestarsi.

Terreno arato per il trionfo populista

Un diffuso spirito anti-politico è assecondato e promosso anche dal successo più che decennale di due trasmissioni di infotainment, portatrici di un originale standard informativo-spettacolare: Striscia la notizia e le Iene. Assieme a proposte controverse, i due format in alcuni casi alzano veli, denunciano situazioni omertose. Per oltre vent’anni la prima si è attestata tra i 5 e gli 8 milioni di telespettatori con uno share formidabile, a volte attorno al 30 per cento, superiore a quelli di molte partite della Nazionale di calcio. Un “deposito” invisibile, non misurabile, ma che per anni ha continuato ad arare un terreno fertile per chi ad un certo punto si è proposto in modo alternativo rispetto all’ordine costituito.

Politicamente il punto di svolta si manifesta nel 2011: il sistema si rompe. Il “concerto” internazionale commissaria l’Italia, che pare sull’orlo della bancarotta: viene fatto uscire di scena Silvio Berlusconi e arriva il professor Mario Monti. Dopo 25 anni di racconto drammatizzato, personalizzato e “antagonista” sui media tradizionali, le forze anti-sistema sono pronte a sferrare l’attacco decisivo su un terreno più favorevole. Nelle elezioni 2013, il simbolo del Movimento Cinque Stelle risulta il più votato e nei cinque anni successivi i seguaci di Beppe Grillo preparano la scalata finale: sfruttano i Social meglio di tutti gli altri, ma sono anche aiutati dalla complicità dei media tradizionali.

Non appena si capisce che possono vincere le successive elezioni, Di Maio e Di Battista chiedono (ed ottengono) di evitare confronti diretti con esponenti di altri partiti. In quella fase di avvicinamento al potere, interviste e interventi si svolgono quasi sempre con modalità al tempo stesso soft e contratte. Lo ha spiegato in modo eloquente e in senso più generale Ernesto Galli della Loggia in un editoriale del «Corriere della sera»: «Solo in Italia, tra i maggiori Paesi del continente, la comunicazione politica e la discussione pubblica che si svolgono in tv, hanno come regola interventi non più lunghi di 45 secondi in uno studio con anche cinque o sei persone, che parlano contemporaneamente tra gli incongrui battimani di un pubblico che applaude qualsiasi cosa». Un format che dura da anni e il cui effetto finale è così sintetizzato: «Si tratta di una scuola che, aggiungendosi all’aria dei tempi, invita irresistibilmente a comunicare soprattutto attraverso la frase ad effetto non più lunga di due righe, attraverso lo slogan incisivo, la battuta. La quale genera fiducia assai più nel potere della parola e dell’apparire, che non in quello del pensiero» [9].

Tra l’altro le interviste (in particolare nella fase dell’ascesa del leader) non contengono quasi mai “la” domanda spiazzante e soprattutto – su richiesta dei politici – non hanno mai la forma del “faccia a faccia” con un competitore politico di pari livello. Un confronto diretto, tipico di altre tradizioni televisive e che in Italia era stato introdotto nel 1993 da Enrico Mentana in occasione delle prime elezioni dirette per i sindaci. Finché, nel 2006, la sorpresa: nei due confronti diretti prima delle elezioni politiche, il “passista” Romano Prodi aveva vinto (o quantomeno pareggiato) i duelli contro uno showman come Berlusconi. Un precedente che peserà: dal 2006 in poi nessun leader accetterà più faccia a faccia e le tv si adeguano.

Se in televisione non esiste un solo luogo nel quale i nuovi leader possano nutrire una fisiologica “paura”, sui principali giornali, tranne rarissime e individuate eccezioni, non si coglie un particolare incoraggiamento verso i giornalisti impegnati a scoprire le opacità delle due forze politiche emergenti. Per i Cinque stelle, quasi nessuno scava sul sistema-Casaleggio, sui suoi link interni ed internazionali, sul sistema dei troll nei Social. Stesso approccio con la Lega: quasi nessuno resoconta i viaggi in Russia, mentre della vicenda dei fondi elettorali scomparsi si dà conto, ma quasi solamente per informare sulle indagini della magistratura. In definitiva, i vecchi media hanno “involontariamente” fatto il possibile per creare le condizioni per la vittoria delle forze che con più energia e con più freschezza avevano invocato il cambiamento. Certo, i due partiti “anti-sistema” hanno saputo utilizzare in modo eccellente i nuovi media, che però hanno agito da moltiplicatore rispetto ad un umore oramai stratificato da anni.

Maggio 2018, i media si scansano

In nessun altro Paese ci si sveglia con la possibilità di sintonizzarsi con un talk show politico e ci si addormenta avendo nelle orecchie le ultime chiacchiere sugli stessi argomenti. In nessun Paese occidentale la politica ha tanto spazio come sui giornali italiani. E in nessun Paese occidentale era mai accaduto che le forze antisistema sfondassero il muro del 50 per cento dei votanti. Il 4 marzo 2018 invece la sorpresa: dopo aver dato e tolta fiducia a leader che esprimevano una carica anti-élitaria (il primo Berlusconi, il primo Renzi), oltre la metà degli elettori si affida a chi promette per davvero piazza pulita.

Subito dopo le elezioni entrano in campo leader e comunicatori molto diversi dai predecessori. I vecchi media, in attesa di prendere le misure, seguono la trattativa per il nuovo governo – e la successiva attività dell’esecutivo – registrando come sismografi ogni scossa. Soltanto ex post si capirà che alcuni degli “alti” e dei “bassi” sono determinati dall’abile spin degli staff di Salvini e di Di Maio, che dimostrano grande capacità nell’indirizzare l’informazione. Via via drammatizzando o decongestionando tutti i passaggi cruciali. Ad esempio si fa spesso trapelare che il governo è a rischio, ma nel 99 per cento dei casi si tratta di un “fallo di confusione”, un diversivo, utile a mischiare le acque. E i media che hanno rilanciato quello spin? Di solito soddisfatti per aver incassato un titolo: forse non vero ma vistoso. L’allarmismo fa il gioco della politica e (sul breve) anche dei media che se ne fanno interpreti. Certo, prima o poi arriverà il giorno della crisi vera, ma i segnali che la precederanno, non saranno diversi dalle “finte” precedenti.

E d’altra parte lo spin è il vero “grande fratello” della stagione giallo-verde. Il capolavoro viene realizzato da Rocco Casalino, futuro portavoce di palazzo Chigi e si consuma nei cinque giorni piu drammatici della trattativa per la formazione del governo: quelli che vanno dal 26 al 30 maggio. Cinque giorni esemplari. Nelle settimane precedenti si erano alternate ipotesi di alleanze di governo diverse tra loro, ma al momento di chiudere si era determinato, tra Lega e M5S, un attrito col Capo dello Stato, intenzionato a non avallare la nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia, perché sospettato di produrre equivoci, tensioni finanziarie e probabilmente inviso al Presidente della Bce Mario Draghi. Un no che il 25 induce Matteo Salvini a irrigidirsi, fino al punto di lasciar credere di essere pronto a non fare il governo.

Salvini è davvero pronto a “morire per Savona”? Oppure il capo della Lega cerca un pretesto per trasformare i consensi virtuali in voti reali, accelerando elezioni anticipate? Nell’incertezza, la sera di domenica 27 maggio, Luigi Di Maio telefona in diretta a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio su «RaiUno» e annuncia: «Dobbiamo discutere la messa in stato di accusa» del Capo dello Stato. Dieci minuti quasi ininterrotti di requisitoria in prima serata davanti a milioni di telespettatori. Negli stessi minuti, Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su «La7», dà conto in diretta del comizio a Fiumicino di Alessandro Di Battista, secondo il quale anche al Quirinale si sono messi in atto comportamenti che rappresentano «gli ultimi colpi di coda di animali morenti che non accettano la loro morte». Dopo essersi pronunciato in questo modo, Di Battista telefona alla trasmissione e Massimo Giletti – dando del tu al suo interlocutore – gli si rivolge con queste parole: «Ti abbiamo seguito in diretta, abbiamo percepito l’amarezza…».

In definitiva in quelle ore dilagano – in diretta tv e senza un argine giornalistico – richieste di impeachment che, pur derivando da un legittimo e motivato dissenso, sono prive di fondamento costituzionale, perché la nomina dei ministri è prerogativa del Capo dello Stato. L’indomani mattina i media, non capendo chi prevarrà, vanno in apnea: della abnorme richiesta di messa in stato di accusa si dà conto sulle prime pagine ma senza enfasi e comunque il tema, pur presente in tutti gli editoriali, non ne rappresenta il lead[10]. Ma il 28 e 29 maggio, dopo l’incarico di formare il governo affidato dal presidente della Repubblica a Carlo Cottarelli, si accende sui mercati un’improvvisa fiammata. Da quel momento ricambia tutto e repentinamente. I Cinque stelle, grazie ad uno spin drammatizzante, centrano quello che era restato il loro obiettivo: fare a tutti i costi un governo.

Chi e cosa ha spinto Salvini a ripensarci così bruscamente? Chi ha operato in Borsa? Chi non ha voluto il governo Mattarella-Cottarelli? Chi è veramente Giuseppe Conte? Chi lo ha spinto, da dietro le quinte, sino alla primissima linea? Quasi nessuno se lo chiede e nessuno cerca attivamente risposte. Diversi giorni dopo, il 10 giugno, il «Sole 24 Ore» pubblica due pagine, frutto di un’inchiesta approfondita, per ricostruire cosa sia accaduto sui mercati, in particolare il 29 maggio, il “martedì nero”[11]. Un servizio molto ben fatto, che arriva a chiedersi – pur negandolo – se la Bce sia restata «neutrale», in sostanza se sia rimasta alla finestra davanti ad un governo destinato a portare ad elezioni anticipate. Un’inchiesta che non fa scuola.

Confermando una tendenza di fondo: nei momenti di svolta, quando si rischia di toccare i fili dell’alta tensione, quando sono in gioco i grandi interessi, i media puntualmente si fanno trovare distratti. Negli ultimi anni della Prima Repubblica nessun giornale si era accorto della pervasività della corruzione politica, ma quando i pm hanno scoperchiato la pentola, i media hanno spalleggiato, spesso acriticamente, il nuovo potere: la magistratura. Giornali e tv non hanno visto arrivare – o neppure intuito – né la prima Lega, né Berlusconi e nel 2013 non hanno neanche vagamente annusato il primo, clamoroso boom dei Cinque stelle. Media spesso rinchiusi nel Palazzo e succubi degli istituti di sondaggio, che pur affidabili in ordinaria amministrazione, sotto elezioni accusano puntualmente crisi di lucidità.

La fine è nota: pollice verso

L’arrivo del “governo del cambiamento” rilancia sugli schermi televisivi un fenomeno nato durante la Seconda Repubblica: la proliferazione dei giornalisti d’area, chiamati in scena non soltanto per la loro autorevolezza ma in quanto simpatizzanti per una delle parti in gioco. Un “disturbo bipolare” del sistema informativo emerso negli anni tra il 2001 e il 2011, quando i giornalisti erano orgogliosi di replicare i battibecchi di politici ancora credibili: una rappresentazione che si è riproposta nella nuova realtà in una versione tripartita. Con una conseguenza ovvia: il pubblico oramai identifica alcuni “opinionisti” con una parte politica, li considera compagni della stessa squadra. E tutto questo non è un balsamo per la credibilità del sistema informativo.

Ma nell’estate-autunno del 2018 la crescente assertività dei big del governo giallo-verde e una produzione legislativa controversa producono una novità. I leader populisti, pur continuando a preferire nettamente i Social, capiscono che quel canale non basta. Con post e tweet, è vero che si arriva direttamente agli elettori[12] e senza mediazioni, ma per farsi capire, servono anche i vecchi media. Che però rispondono anche in questa occasione ad un riflesso condizionato: non appena sentono un’incipiente difficoltà, cominciano a diventare più professionali. Gli editorialisti dei giornali si fanno via via più severi e nei talk show le interviste spesso diventano vere interviste. Si avvia un processo che il politologo Mauro Calise ha concettualizzato in modo esemplare: i media oramai sono «la Minerva dalla cui testa escono i cavalieri della leadership» e dunque ne sono «ispiratori, promotori, adulatori», ma anche «fustigatori, inquisitori, detrattori e liquidatori». Per Calise è fuorviante la vulgata che vuole i media pro o contro un determinato leader, ma invece la mission del sistema informativo rispetto ai leader è procedurale: «Consentirne l’ascesa e favorirne la decadenza»[13].

Lo stesso pendolo sta inseguendo il governo giallo-verde. I leader Cinque stelle ad un certo punto se ne sono accorti e hanno contrattaccato, ricorrendo a epiteti grevi e arrivando a definire i giornalisti come «puttane». Ad alcune reazioni della categoria nel segno della purezza offesa, ha dedicato espressioni pungenti e puntuali Giuliano Ferrara, invitando i giornalisti, tra i quali scarseggiano a suo avviso le «schiene dritte», a non esagerare nel celebrarsi all’insegna di una auto-promozione narcisistica[14]. Un certo vittimismo e l’autocelebrazione fanno parte del costume nazionale e d’altra parte i giornalisti si sono sempre trovati nella postazione migliore per soffocare sul nascere le critiche che li riguardano.

Ma in quasi tutti i Paesi occidentali i giornalisti stanno vivendo una doppia crisi di credibilità, dal basso e dall’alto: una fetta crescente di opinione pubblica non li “riconosce” più come prima, mentre i politici hanno tutto l’interesse a delegittimare soggetti che per definizione restano pericolosi. Anche la realtà italiana sta dentro questo recente contesto globale, mentre il concerto informativo sin qui descritto dura da più di venti anni. Ha prodotto un umore di fondo che però si accompagna ad un’offerta complessiva, che è fatta di buona e talora ottima informazione: nella realtà italiana sono tanti i segmenti di qualità, che funzionano in senso “anti-ciclico”.

Segmenti significativi si ritrovano in numerosi articoli, retroscena, commenti ed elzeviri dei quotidiani, grandi e piccoli. Nei talk show, quando non sono sopraffatti dall’agonismo dialettico (garanzia di share) e quando si dedicano ad approfondire un tema e alla conoscenza non effimera dei protagonisti: circostanze destinate a realizzarsi nei contenitori meno urlati e nelle fasce orarie più “rilassate”. In un Tg come quello de «La7», che aiuta a leggere gli eventi. Nella “scuola” del servizio pubblico Rai che riemerge quando meno te lo aspetti. Nei siti di informazione online, il segmento informativo nel quale negli ultimi 5 anni si è concentrato il maggior incremento qualitativo e innovativo rispetto a tutti gli altri media[15]; nei contributi, nei contenuti originali di giornali dichiaratamente di tendenza e diversissimi tra loro come «Avvenire», il «Fatto quotidiano», il «Foglio», «il Manifesto», «Il Giornale». In un settimanale che ha ritrovato un’identità come «l’Espresso». In un media dato tante volte per spacciato, come la radio, e che invece ha saputo innovarsi anche grazie ad offerte pop ma anche di qualità[16]. Nei blog dove si fa informazione e non auto-promozione. E nella satira televisiva, quando è efficace. Un genere che Mark Thompson, già supermanager di «Bbc» e «New York Times», ha messo sullo stesso piano del miglior giornalismo: la satira – se ben fatta – può rivelarsi «non solo un’altra espressione del più generalizzato cinismo e negativismo», ma può essere «una miscela di rabbia e creatività», capace «come un purgante», non di far male «ma di curare», «come il grande giornalismo»[17].

Ma non è facile trovare concentrati in un unico media i requisiti preliminari per una buona informazione: accuratezza e imparzialità. E dunque, se all’inizio dell’Ottocento la «preghiera del mattino» consigliata da Hegel consisteva nel leggere un giornale, oggi bisognerebbe trascorrere diverse ore in preghiera per capire come stiano esattamente le cose nella politica italiana

NOTE

[1] E.Forcella, Millecinquecento lettori, Donzelli, Roma 2004, p. 3.

[2] A. Barricco, Ora le élites si mettano in gioco, in «la Repubblica», 11 gennaio 2019, p. 33.

[3] Le riflessioni di Beniamino Placido sulle trasmissioni di Santoro compaiono in diversi articoli pubblicati da «la Repubblica», tra il giugno del 1989 e il novembre 1991.

[4] A prescindere dal caso-Biscardi, personaggio a sé stante, mai nel passato tanti e brillanti giornalisti sportivi sono transitati nella cronaca politica come in questi ultimi due decenni. Soltanto alcuni nomi, in ordine cronologico: Michele Serra, Massimo Gramellini, Curzio Maltese, Goffredo De Marchis, Michele Fusco, Andrea Malaguti.

[5] V. Feltri, Quelle lacrime di Bettino, in «Indipendente», 13 settembre 1992, p. 1.

[6] Il 22 marzo 1994 «La Stampa» pubblica un articolo (titolato I segreti di Violante: quel che so di Dell’Utri), che contiene alcune dichiarazioni “rubate” dal presidente della Commissione Antimafia Luciano Violante, creando un caso clamoroso. Mancavano quattro giorni ad elezioni politiche-spartiacque, le prime della Seconda Repubblica, quelle nelle quali si era presentato per la prima volta Silvio Berlusconi e in quelle ore facevano discutere alcune indiscrezioni su un possibile coinvolgimento in un’inchiesta in Sicilia dei fratelli Dell’Utri, uno dei quali, Marcello, da sempre, era stato braccio destro del “Cavaliere”. Violante – pur negando di aver fatto quelle confidenze – è costretto a dimettersi. Dopo una lunga trattativa con la direzione de «La Stampa», Violante otterrà una quasi integrale smentita a due “voci”, anche se pochi dubiteranno sulla sostanza del contenuto di quel colloquio “sottobraccio”: un trionfo del “retroscenismo” italiano.

[7] Il primo retroscena, con tanto di logo, esce su «La Stampa» (direttore Paolo Mieli) il 2 ottobre 1990: lo firma Filippo Ceccarelli ed è dedicato alle condizioni di salute di Antonio Gava.

[8] I dati sono contenuti in una ricerca condotta presso l’Università di Roma Tre e che ha costituito oggetto della tesi dello studente Marco Nobili nell’a.a. 2011-2012, in e. novelli, La democrazia dei talk show, Carocci, Roma 2016, pp. 27-28, testo fondamentale per comprendere l’evoluzione dell’informazione televisiva.

[9] E. Galli della Loggia, Tre leader frutto dei tempi, in «Corriere della Sera», 9 maggio 2018, p. 1.

[10] Il «Corriere della sera» dedica alla crisi politico-istituzionale l’editoriale del suo direttore Luciano Fontana, con un titolo molto forte (Una sfida irresponsabile), ma evitando di concentrare il commento sull’attacco al Quirinale. Stessa impostazione da parte de «la Repubblica» con un editoriale (Un argine alla spallata) firmato dal direttore Mario Calabresi. Nel commento de «La Stampa», affidato all’ex direttore Marcello Sorgi (Quella deriva che il Paese deve evitare) invece la questione-impeachment è sottolineata nell’incipit: «Va detto subito che la sfida» di Di Maio al Capo dello Stato è «molto pericolosa». Nell’editoriale del «Messaggero», lo storico Marco Gervasoni definisce l’operazione messa in stato di accusa come «una miccia da disinnescare», della quale occorre evitare l’«effetto devastante».

[11] M. Longo, G. Trovati, Paura per l’euro, fondi in gioco e scudo del Mef: il martedì nero e l’Italia in bilico, in «Il Sole-24 ore», 10 giugno 2018, pp. 2-3.

[12] La Rete è una grande agorà democratica, ma rispetto ai vecchi media gli effetti distorsivi di regola sono assai maggiori, per tante ragioni, a cominciare da quella spiegata da Byung-Chul Han: «Una società senza rispetto, senza pathos della distanza sfocia in una società del sensazionalismo». byung-chul han, Nello sciame. Visioni del digitale, Nottetempo, Roma 2015, p. 11.

[13] M. Calise, La democrazia del leader, Laterza, Roma-Bari 2016, p. 5.

[14] G. Ferrara, I finti eroi del giornalismo senza puttane, in «Il Foglio», 13 novembre 2108, p. 1. Scrive tra l’altro Ferrara, riferendosi alle reazioni dei giornalisti: «Ora si offendono se la classe dirigente che meritano, e che hanno aiutato e aiutano, piegando le loro schiene dritte fino alla lombaggine, mettendole in palchetto ogni giorno senza contraddittorio, perché così conveniva ai loro editori “puri”, gli ritorce contro l’appellativo per me encomiastico di “puttane” e aggiunge “infime”». Concludendo, che se l’élite dell’informazione non ha saputo «esercitare una leadership persuasiva», non può certo concedersi «l’autocelebrazione narcisistica».

[15] Dal 2000 e per una decina d’anni «Dagospia» ha esercitato una sorta di monopolio grazie ad un effervescente mix (rassegna stampa, lettura strafottente delle notizie, qualche scoop, le eloquenti foto del Cafonal). Ma a partire dal 2010 diversi siti di informazione offrono uno standard professionale decisamente competitivo rispetto alla carta stampata. L’«Huffington post» diretto da Lucia Annunziata, molto sulla notizia e sulla lettura degli eventi. «Frontpage» ha conquistato nettamente il primo posto in questo segmento informativo grazie ad un’offerta variegata: inchieste, telecamere nascoste, campagne, rubriche prestigiose come quella affidata a Andrea Camilleri. «Il Post» è rigoroso nella titolazione e nell’informazione, con alcune eccellenze: media e politica estera. Approfondimenti e storie interessanti su «Lettera43», «glistatigenerali», «Linkiesta». Ed è appena iniziata la coraggiosa scommessa di «Open».

[16] Gli ascolti delle emittenti radiofoniche restano alti (il 79% degli italiani) e il lieve calo registrato nel corso del 2018 è compensato dal fatto che – secondo una apposita ricerca Censis contenuta nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese. 2018 – la radio «continua a rivelarsi all’avanguardia dei processi di ibridazione del sistema dei media» e comunque «ottiene il primato della credibilità con il 69,7% degli italiani, che la considerano molto o abbastanza affidabile». In questo contesto da anni persistono nicchie di qualità con effetti duraturi sullo spirito critico degli ascoltatori: da Radio anch’io condotta a Giorgio Zanchini su «Radio1» a Tutta la città ne parla e Prima pagina su «Radio3», programmi originali come Un giorno da pecora, oltre a testate da anni attestate su un elevato livello qualitativo, da «Radio Radicale» a «Radio 24», da «Radio Capital» a «Radio popolare».

[17] M. Thompson, La fine del dibattito pubblico, Feltrinelli, Milano 2017, p. 370.

- Questo saggio di Fabio Martini (nella foto in alto) è apparso sul n. 1 del 2019 della ‘Rivista di Politica’

Condividi questo articolo

Leave a Comment